2013年2月、シリアにあったヤセルの家は空爆を受けました。もともとヤセルは大学を卒業したらシリアを離れるつもりでしたが、この日、その予定を早めることを決意し、直後に母親と妹と一緒に家を後にしました。このページでは、2013年のあの日までヤセルがシリアで過ごした数年間の物語、そしてハーフェズ・アル・アサド(在任:1971-2000)とバッシャール・アル・アサド(在任:2000-2021年8月現在)の二世代のシリア大統領の統治下で育った体験、つまり恐怖と怒り、そして抑圧の中で育った経験をヤセルが語ってくれます。

注:このページの全ての動画において日本語字幕をご利用いただけます。

字幕の表示方法はこちら

「彼らを恐れて育ったんだ — 『アサド』の名を囁くことさえ。」

1. アサドとは

1.1. アサド家とアラウィ派

シリア、正式の名をシリア・アラブ共和国は、非君主制国家であるものの、アラウィ派出身のアサド家が50年にわたり支配しており、事実上、権威主義的な世襲制の独裁政権を形成しています。1970年にハーフェズ・アサド政権が誕生して以来、今日までの半世紀の間、人権侵害について数々の批判を浴びながらも、強大な権力を維持してきました。

1.2. アラウィ派の特権

「アラウィ派は、普通の人と比べてあらゆる点で優遇されている。」

アサド家との結びつきから、アサド家はアラウィ派を特別扱いし、他の住民とは不平等に機会を与えてきたとヤセルは話します。学校でアラウィの子どもたちを受け持つことは、教師にとっては微妙な問題でした。彼らの背後には政権に関わる有力者がおり、アラウィの生徒の行為には目をつぶってしまうこともあったそうです。社会に出ると、アラウィであること、そしてアサド家とのつながりがあることは、昇進にほぼ必須でした。「シリアでは、有力な人物を知っていると人生がずっと楽なんだ。」とヤセルは話します。アラウィ派と他の市民との間の不公平な待遇や不平等な機会は不満や怒りを生み、ヤセルは人々の不平不満を聞きながら育ちました。ところが、友人をつくるときにアラウィ派であることが問題になることはなかったそうです。しかし戦争が始まって人々がどちらかの側につくようになり、事態は変わりました。「アラウィ派かクリスチャンかなんて、僕らには関係なかった。僕らはいつも一つで、違いはなかったんだ。戦争がなければ、今でも同じだったと思うよ。」とヤセルは振り返ります。

2. 恐怖と怒りの学校生活

2.1. 学校での洗脳

小学校に入学する日、多くの子供たちは先生と知り合い友だちができることに、緊張しつつ期待に胸を膨らませるでしょう。しかしヤセルの場合は、アサドの党に属すことを象徴する党のロゴが入った制服を着ることでした。青い服の胸元、オレンジ色のスカーフの裏、そして小さな帽子にもロゴマークがプリントされています。そのような制服の着用に加え、公立学校の教師は権威的、時には虐待的で、生徒が恐れる存在だったともヤセルは話してくれました。学びの場所であるはずの学校が、ヤセルにとっては兵役、またはもっとひどい「刑務所」のように感じられたのです。

ヤセルが学校で直面するようになった抑圧は、制服に限ったことではありませんでした。学校のいたるところ、運動場でもアサドの写真が飾られ、毎朝その写真の中のアサドに挨拶していたとヤセルは振り返ります。子どもたちはその政治的な意味を認識していたのかと問われると、ヤセルは首をかしげ、「子供は組織に繰り返し教えられたことは鵜呑みにするからね」と、アサド支持の習慣化に触れました。このように政治的な支持を強制的に植え付ける行為は「洗脳」だとヤセルは付け加えます。小さな子どもたちは今日も、政治的な制服を着て学校に行き、アサドに敬礼し、アサド家の肖像画でいっぱいの建物で勉強しているのです。

「高校に上がっても、アサドの名前を口にするときは小声で言っていたよ。」

ヤセルが学校で感じたアサドへの恐怖心は、家庭でも大きくなっていました。政権についての発言に気をつけるきっかけとなった、親戚に起こったある出来事について話してくれました。「アサドに反対していたことで逮捕されて以降、消息が分からなくなった人が、母の知り合いで何人かいるよ。本当に、ただ姿を消したんだ。」家で母親から聞いたこの話や、学校で繰り返される極端なアサド支持から、ヤセルは徐々にアサドの名前を口にすることさえ恐れるようになりました。政権に近い背景から来る生徒が集まる教室では、「殿下」と適切な呼称を使うようにし、アサド家のことを話すときは、たとえ肯定的な内容であっても小声で話すようになったそうです。やがて、大統領を神のように扱わなければならないことに、ヤセルは怒りを覚えるようになりました。ヤセルの幼少時代における学校生活の大部分は、抑圧に染まっていたのです。

2.2. 諦めたサッカーの夢

「将来の夢だったけど、シリアでは不可能だった。」

子供として経験した抑圧は、学校だけでなく、ヤセルの情熱であったサッカーにも及んでいました。中学から始め、3部、2部、そして大学生になると1部リーグまで昇格したヤセル。サッカーの道を志すようになり、誰よりも早く練習に参加し、打ち込んでいました。けれどある日、ヤセルの頑張りを見ていたコーチに 「専念しない方が良い、ここじゃサッカーでは飯が食えないから」と言われたのです。衝撃を受けたヤセルでしたが、自分のサッカー選手としての腕前のことを話しているのではないと分かったとヤセルは言います。アラウィ派が支配する職場で母親の昇進が難しかったように、政権が運営するサッカーのシリア代表チームに入るのは、軍関係者とのコネがなければ不可能に近かったのです。どの分野でも成功することはシリアではずっと難しく、ヤセルが「政治が絡みすぎている」と表現するサッカー界では特にそうでした。不公平に対する不満は徐々に積み重なり、シリアの人々の間に怒りとして広がっていました。

3. 革命から戦争を生き抜いて

3.1. 蓄積した怒り

アサド政権下で育ったヤセルにとって、常に政治が人生を邪魔してきました。学校では幼い頃からアサドを応援させられ、党への所属を示すロゴ入りの制服を着ることで、アサドへの支持を表すことを強要されました。学校外では政権とのつながりがないためにサッカーの道を諦めざるを得ませんでした。恐怖感を抱きつつも、長年身をもって体験してきた抑圧は、当然のごとくヤセルの中にアサドに対する憤りの感情を生んでいました。シリアの他の人々もまた、数十年にわたる体制下での状況、政治、そしてアサド自身に対する抑圧された怒りを感じていました。特に、1982年のハマー虐殺と2000年のハーフェズ・アサドの死は、シリア国民のアサド家に対する怒りを煽った2つの事件だったとヤセルは語ります。

「ほとんどのシリア人は、アサドが1982年にハマーでしたことを憎んでいる — 5万人を殺したんだ。」

いつからシリアの「仕組み」、つまりアサド政権下の抑圧された生活を意識するようになったのかとの問いに、ヤセルは子どもの頃に家族の話を聞いて、状況を理解しようとした時からだったと答えてくれました。1982年の残虐なハマー大虐殺も家族が怒りながら話していたのを聞いた例の一つで、アサドへの恐怖心を助長させたと言います。ハマー大虐殺は、アラブ現代史における最も悲惨でむごい事件の一つと言われ、1982年2月に当時の大統領ハーフェズ・アサドによって実行されたハマー市の人々の大量虐殺のことを指します。アサド大統領がクーデターでシリアを占領してから12年後、健全な近代イスラム社会を標榜する国際組織であるムスリム同胞団による反アサド運動の中心地と6年ほどなっていたハマーにて、蜂起を鎮圧するために大統領がとった行動が、政府ビルや軍人に対する攻撃が26日間続く大虐殺だったのです。民間人を含む数万人が犠牲になり、街は廃墟と化し悲惨な爪痕が残りました。シリアにおけるムスリム同胞団の台頭は事実上終わり、無慈悲なアサド政権が継続されることになったのです。ヤセルは「その時からみんなアサド家のことを嫌っていて、僕は恐怖を感じながら育ったんだ。」と話してくれました。

「ハーフェズ・アサドが死んだとき、市場は閉鎖され、まるで神が死んだかのように泣かなくてはいけなかった。」

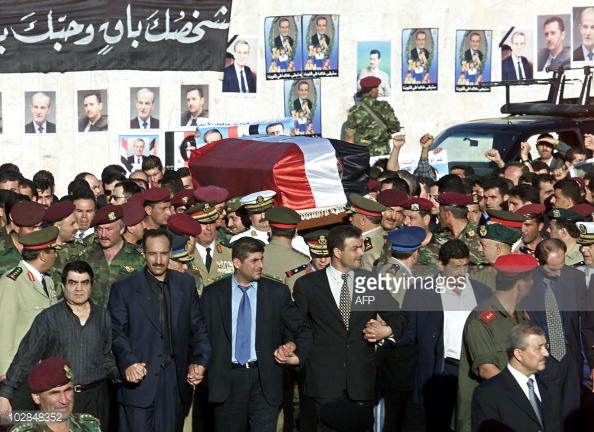

「シリア人が一族を本当に憎むようになった」もうひとつの出来事として、ハーフェズ・アル・アサドが亡くなった時のことを、ヤセルは次に語ってくれました。2000年6月、アサドが首都ダマスカスで心臓発作のため69歳で死去し、その訃報は国営テレビのアナウンサーが声を詰まらせ目に涙を浮かべながら、すべての家、学校、工場、農場にとって「悲しみと苦しみの日である」と伝えられました。シリア政府は、以後40日間を公式に喪に服す期間とし、国旗を半旗に掲げ、国中で故大統領を追悼することを宣言しました。街にはアサドを悼んで泣く人たちが集まり始め、喪に服すという名目で街は閉鎖されたそうです。数々の店は閉められ、開いている店は破壊されました。当時ヤセルはまだ8歳でしたが、今でもその時のことを思い出すとといい、「よくテレビで泣いている人を見て、親から彼らは強制的に泣かされているんだと聞いたよ」と話してくれました。ハーフェズ・アル・アサドの死がもたらしたものは、強制的な追悼期間だけではありませんでした。訃報が流れた直後、シリア議会は憲法を改正することで大統領の年齢制限を引き下げ、次男のバシャールが次期大統領に就任できるようにしたのです。長男のバセルは1994年に死去しており、バシャールはまだ当時34歳でした。国民投票が行われましたが、唯一の政党であったアラブ社会主義バアス党の代表となったバシャールが、正式に大統領に就任したのです。ヤセルは「その背景に何があるかは簡単に想像がつくと思う」と振り返り、アサド政権下の腐敗した共和国政府をほのめかします。このような事態や国民が日常生活で直面する抑圧の中で、アサド政権への怒りは確実に、そして着実に蓄積されていったのです。

右:ハーフェズ・アル・アサドの葬儀 (TeachMideast)

3.2. アラブの春

「アラブの春が始まったとき、みんなが『今がチャンス』と思ったんだ。」

それから10年の歳月が流れ、政権に対する人々の怒りは沸点に達しようとしていました。そんな中、ヤセルを含むシリアの人々にとって明るい希望となり得るものが起こりました。アラブの春です。2010年12月、地中海を挟んでシリアの対岸にあるアラブの国チュニジアで、後にジャスミン革命と呼ばれることになる運動が発生しました。一人の露天商による警察への抗議から始まったこの運動は、20年以上続いていた当時の大統領ジヌ・エル・アビディン・ベンアリによる20年以上続いた権威主義的な政権の交代を求める首都チュニスでの数々のデモに発展し、ついに翌年1月には目的を成し遂げたのです。チュニジアの成功に刺激されたこの民主化運動は、やがてモロッコ、リビア、エジプトなど近隣の政情不安や抑圧が続いていたイスラム国家にも広がりました。シリアも例外ではなかったのです。ヤセルは、のちに「アラブの春」と呼ばれるようになったこの運動に倣おうとシリアの人々が立てた計画を振り返ります。自分たちの声を届け、アサドを倒し、新しい人を選挙で選ぶというシンプルなものでした。シリアの人々は、長年溜め込んできた怒りをあらわにする機会をついに掴んだのです。革命が始まろうとしていました。

3.3. 断ち切られた鎖

「まるでずっと鎖に縛られていて、ついに声を上げられるような感じだった」

計画の実行は1月下旬に始まりました。インターネット上では活動家を募り「シリア革命」が呼びかける声が見受けられましたが、最初は北東部の地域で小規模なデモが行われたとされる程度でした。しかしその後、南部の都市ダラアの青年たちが、学校の壁に描いた反政府的な落書きのために逮捕され、殴られ、尋問された事件をきっかけに、彼らの釈放を求め、警察による若い学生への仕打ちに反発するデモが大きくなっていったのです。デモの波は徐々に全国に広がり、アサド政権への反発に焦点を合わせていきました。3月15日、それまで小規模に行われていたデモが、ダラア、北部の都市アレッポ、そして首都ダマスカスで同時に規模を上げ勃発しました。この日が、今日(2023年7月現在)まで続くシリア内戦と呼ばれる蜂起の始まりとされています。

右:2011年4月1日、カミシュリで行進するデモ隊 (CNN)

間も無く、民主化を求める平和的なデモは政権による暴力的で残忍な弾圧を受け始め、デモ参加者はその場で射殺されるようになりました。米国の国家安全保障会議の報道官は平和的なデモを許可するように求め、国連事務総長は政権による武力行使を「容認できない」と非難するなど、致命的な武器の使用はすぐに国際的な批判を浴びました。

蜂起の始まった3月のある金曜日、当時まだ高校生だったヤセルは礼拝後に友人たちとデモに参加し、これまで積み重ねてきた怒りをあらわにしました。前述の通り、この時点で既にアサドは暴力的で無慈悲にデモを制圧し始めていました。

「もし彼らの目に入ったら、殺されるか逮捕されるかだった。」

ヤセルはその日のことを「クレイジーだった。命がけで行って、実際に人々が殺されていたんだ」と振り返ります。幼少期から抑圧されてきた彼にとって、あの日、何百人もの人々がデモをする姿を見たことは、それまで縛られていた鎖からようやく解き放たれ、積み上がっていた怒りを叫ぶ機会を目にしたことだったのです。

とはいえ、あの日あの場にいたことは生死に関わる出来事でした。300~400人が参加したデモには警備員もいたのか、という質問には、「いや、彼らの目に入ったら、殺されるか逮捕されるかだったよ」とさらりと答え、シリアでの「デモ」がテレビで見る他の国のものとは大きく異なっていることが分かります。シリアでのデモははるかに残虐でした。ヤセルはその日のことをさらに思い出してくれました。部隊の催涙ガスを浴びた後、彼が目にしたのは兵士に肩を掴まれている友人でした。そして誰かの怒鳴り声が聞こえ、次の瞬間、その友人は射殺されてしまったのです。その場にいた何百人ものシリア人にとって、その場にいることは解放を意味しました。しかし、それは同時に、平和的に意見を述べるために逮捕や狙撃の危険を冒す、怒りと悲しみに満ちた場所でもあったのです。母親の強い反対もあり、ヤセルがデモに再び参加することは二度とありませんでした。「もう二度とあんなことはしない」と思った言います。

3.4. 腐敗したマスコミ

人々はついにアサドに対して立ち上がり始めていました。しかし、シリアの国営テレビは、民主的な改革を切望する平和なシリア国民に背を向けたのです。これはこの時に限ったことではありませんでした。1982年のハマ大虐殺、2000年のハーフェズ・アサドの死と、アサド政権への反感を募らせた二つの事件で、メディアの報道不足が人々の行動を阻止した大きな要因になったとヤセルは指摘します。放送局で働いていたヤセルの母親から聞いた話によると、これは政権とマスコミの腐敗した関係によるもので、放送局で働く人々の7割は、冒頭で述べたようにアサド家と強い繋がりを持つアラウィ派なのです。

このマスコミと政権の繋がりにより、蜂起が起きているのにも関わらずアサド支持の報道が続いていました。殺されたデモの参加者はテロリストとして報道され、「洗脳的な」プロパガンダが流された結果、従兄弟たちが政権を支持することになったとヤセルは言います。放送局に勤めるヤセルの母親はアサドを支持するふりをしなければなりませんでしたが、母親が目撃したことは、後に日本での難民申請の際に大いに役に立ったのです。

3.5. 生死を分けた検問所

2011年7月、アサドが平和的なデモ参加者を暴力的に弾圧し始めてから4ヶ月後、我慢の限界に達したシリア人は反撃を開始し、中には自ら武装集団を形成する者もいました。その多くは地元で小規模に活動していましたが、全国に系列を持つ大規模な勢力へと拡大したグループも少なくありませんでした。その一つが、8月に結成された「自由シリア軍」と名乗る団体です。アサド軍から寝返った兵士たちが、政権に反対するシリア国民の軍事部門となることを目的に設立されました。自由シリア軍のような反政府武装勢力の結成は、蜂起から内戦への発展を意味しました。自由シリア軍への参加は考えたか、と聞かれると、ヤセルは「たくさん考えたけど、結局やめたよ」と答えてくれました。指導者に対する疑念があったのと、母親と妹に対する責任感を優先したからです。ヤセルにとって、どんなことがあっても政治より家族が大事でした。

1年後の2012年、平和的に始まった蜂起は、複雑、そして非常に致命的な、完全な戦争となっていました。数ある残虐な出来事の中でも、「中世の大虐殺のよう」と称される最も致命的だった攻撃が2月に起きていました。アサドはホムス市への攻撃で推定700人の市民を虐殺し、30年前に父親がハマー市を虐殺した時と同じように、同市を中心に活動していた反対勢力の責任としたのです。地元住民によると、砲撃の音は夜中の4時まで続き、ほぼ壊滅状態の町には多くの遺体を埋める場所もなく、生存者は途方に暮れたといいます。この地域は以前から政権による暴力に最も苦しんでいましたが、この恐ろしく冷酷な砲撃は、それ以前のものとは比べものになりませんでした。

「彼は怪我をしていて、僕の家に近いところにいたんだ。だから車を出して迎えに行った。命がけで。」

その電話でヤセルは、自由シリア軍の検問所が戦車で爆撃され、友人が負傷したことを知りました。彼は弾薬を交換するためにその場を離れたばかりで、命は助かったが、爆弾の破片により頭に怪我を負っていました。近くの寺院に駆け込んだ彼が、そこから一番近いところに住んでいたヤセルに「迎えにきてくれないか」と電話をかけてきたのです。ヤセルは迷うことなく外に出て、命からがら車を出しました。「戦車がすぐそこにあって、僕が通り過ぎた直後にビルを爆撃したんだ。空には数々のヘリコプターが飛んでいた。クレイジーな日だったよ」とヤセルは振り返ります。

「友達が反対勢力だとバレていたら、僕たちは死んでいた。神の仕業のように感じたよ。」

その日のことを思い出し、ヤセルは「通りには誰もいなくて、ただ戦争があるだけだった」と続けます。しばらくして、無事友人を見つけ車に乗せたヤセルでしたが、家に帰る途中にアサド政権の検問所に直面します。自由シリア軍の一員を載せていることが分かれば、即射殺でした。しかし幸運にも、3つのことが彼らにとって有利に働きました。まず、ヤセルの友人はまだ自分の身分証明書を持っていたことです。ほとんどの自由シリア軍のメンバーは、弾圧の象徴であるアサド党のスタンプのある身分証明書を破り捨てていましたが、2人ともまだ身分を証明することができたのです。次に、ヤセルの友人が怪我を隠していた帽子を取るように求められなかったことです。頭部の怪我は彼の戦争への関与を示す証拠でした。そして、道に迷ったふりをしたヤセルを兵士が信じたことです。この3つの幸運が重なり、ヤセルたちは無事検問を通過し、家に帰ることができました。ヤセルは、「兵士たちにこれ以上求められなかったのは、神様のおかげだよ」と話します。

ヤセルはこの日の出来事を振り返りながら、生死を分ける緊迫した状況の中で、恐怖を感じなかったことを打ち明けてくれました。その理由を尋ねると、「爆弾の音や人が死ぬのを見るのに慣れてしまっていたのかもしれない。命がけだったのに、恐怖は感じなかった。アサド軍に殺されるとか、殺されないとか、そんなことはどうでもよかったんだ。大事だったのは友達を助けることだけで、もし2人とも生きて帰れなかったら、それまで。残す母や妹だけは心配だったけどね」と答えたヤセル。この日の出来事と彼の「神の御業」という言葉は、ヤセルの特徴であるイスラム教の教えを大事にする「信仰心」、そしていつも周りの人、特に彼の家族を気にかけ守ろうとする「利他性」をよく表しています。

4. 「この国を去ろう。それしかない。」

4.1. 続く残虐行為

「シリア人の誰も、あんなに残酷なことになるとは思っていなかった」

2012年の終わりには、シリア内線は異なる同盟国や優先事項を持つ複数の国・権力による複雑で多次元的な代理戦争へとエスカレートしていました。2011年初めに「アラブの春」の影響を受け始まった市民による政府への反抗とは程遠い状態でした。A)サウジアラビアなどのペルシャ湾岸諸国やジャバト・アル・ヌルサというアルカイダ民兵が支援する、自由シリア軍などの反政府勢力、B)アサド政権が意図的に刑務所から解放した過激派と有力同盟国のイラン、そしてイランの支援を受けるヒズボラというレバノン民兵、C)武装したシリア系クルド人、という三勢力が複雑な関係を成していました。クルド人はイラン系の民族で、シリア人口の9%を占めると推定されています。クルド人の主要派閥である民主統一党は、分権化における地域自治を主張し、戦争初期から北部地域に足場を築き、アサド政権からは非公式に離反していました。紛争が激化する中、アサド政権が非武装の市民に対して繰り返した無慈悲な作戦は無数の死者を出し続け、シリア人権ネットワークの統計によると、6月には2,336人(1日平均約80人)の死亡が確認されたといいます。「アサドは焼き払った都市は今でも痕が残っているよ。シリア人の誰も、あんなに残酷なことになるとは思っていなかった。」とヤセルは振り返ります。政権による暴力と残忍性が増し、純粋な民主的な改革だけでもアラビア諸国よりもずっと時間がかかっていたにもかかわらず、ヤセルは革命への信念を持ち続けました。自分にできることは、辛抱強くいること、そしてクルアーンに約束されているように、この恐怖からやがて善が生まれると信じることのみだと思ったのです。

4.2. 屋根に落ちた爆弾

「みんなで泣き叫びながら階段を下りていく光景は今でも覚えている。そのあと、家の屋根に爆弾が落ちたんだ。」