難民には祖国を後にするそれぞれの理由があります。ニョーにとっては、ミャンマーの政治の激動に伴う不安定な経済の中、家族を養うことが出来なくなっただけでなく、暴虐的な軍政に強く反対したからでした。1991年、彼は新たな旅立ちを願い単身で祖国を後にしましたが、日本での難民生活は彼の予想とは大きく異なるものだったのです。

「日本では自由で喋るできるし、自由で書くできるし、それ好きだからミャンマーには帰らないわけだから。」

1. 日本到着

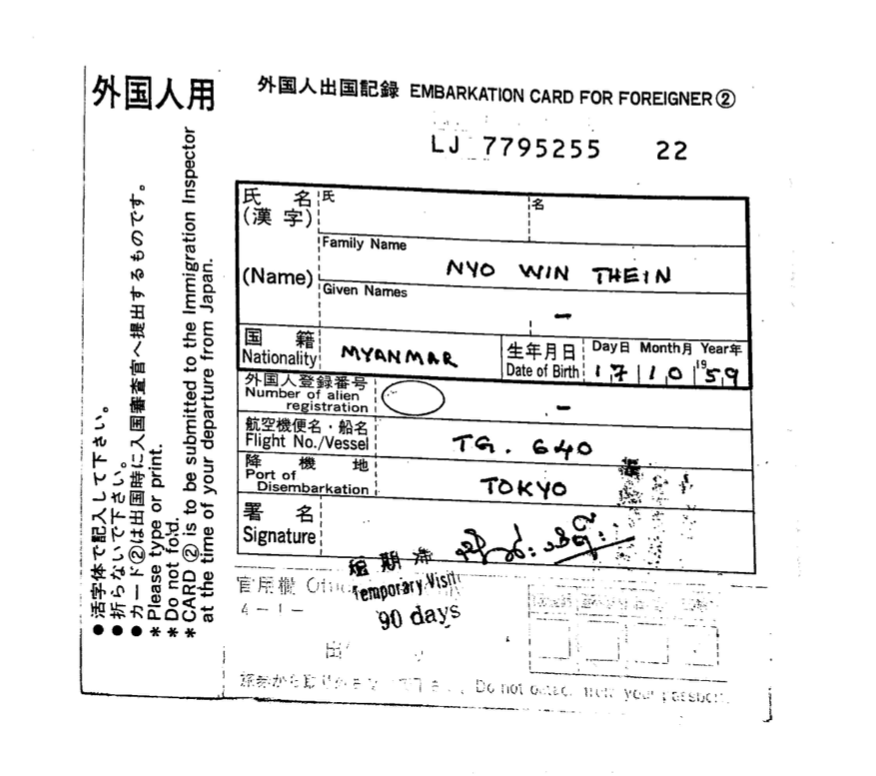

全てが始まったのは1991年12月12日のことでした。バンコクから6時間近い長いフライトを経て日本に到着し、人生の新たな章をスタートさせたニョー。しかしこれが30年以上も続くことになるとは当時の彼は知る由もありませんでした。ニョーは妻と子供たちを残し、いつの日かミャンマーが民主主義を取り戻してくれることを願いながら、1人でミャンマーを後にしました。愛する家族を連れても日本で養える確証がなかったからだと話します。日本で暮らすためのビザも持っていなかったので、そもそも渡航自体が難しかったのです。ニョーは自分の貯金と両親の援助を合わせ、どうにか身の危険があったミャンマーから日本に逃げました。

異国への旅はニョーにとって初めての経験でした。当時ミャンマーの首都であったヤンゴンからバンコクへ一旦移動し、そこから6時間かけて成田空港に到着しましたが、到着後早速言葉の壁に当たったと言います。日本語はもちろん英語もあまり喋れなかたニョーが両言語で自信を持って言えたのは「Yes」だけだったと笑って話してくれました。

言葉が通じなかったこともあり入国審査官に不審に思われたのか、荷物や来日理由について質問されたと言います。在留資格に関する書類の提示を求められると、ニョーは「はい」と答えたり英語で知っている単語を並べたりして、理解できないなりに答えようとしました。質問の答えを間違えたり少しでも疑われたりすれば、即座に入国者収容所に送られかねない雰囲気だったとニョー思い出します。しかしこの言葉の壁がそのような事態を避けるのにかえって役立ったのです。審査官は結局ニョーを入国させて問題ないと判断し、それ以上質問することはありませんでした。

ひとりでまったく違う国に逃げるのは大変なことだと分かっていたとニョーは話します。ミャンマーを離れる決意をしたとき、新しい人生を新しい人間として歩み始め、いつか家族と再会するまで懸命に働くと自分に言い聞かせたそうです。人生で何が起ころうと気持ちの準備ができていると思っていたニョー。けれど離れてみて初めて、家族がいなくてどれほど寂しいかを思い知らされました。ニョーはあまり感情的になるタイプではありませんが、日本に着いた夜、母を思って涙を流したそうです。これが日本で涙を流した最初で最後の涙でした。

本当は、ニョーは家族の近くにいたかったのです。しかしミャンマーの厳しい軍事政権下では、故郷に留まることも戻ることもできません。家族と一緒にいたいという気持ちと、新しい土地で新たな機会を探したいという気持ちの間で葛藤しながらも、ニョーは妻との「3年間」の約束を思い出して強く生きることができたと話します。ミャンマーの政治体制が良い方向に変わることを願いながら、孤独に耐え、家族のために働き続けました。

2. 法的地位の分かれ道

ニョーの前には長い旅が広がっていました。人生の新たな章をスタートさせるために、完璧な準備が必要でした。まずは国を出るためのビザの取得です。パスポートを持っていることはもちろん必須ですが、だからといって入国する資格があるとは限りません。特にミャンマーのパスポートではビザなしに渡航できる国は今も多くなく、194ヶ国の日本と比べ92ヶ国と大変少ない、東南アジア諸国連合(ASEAN)では最小となっています。ニョーが来日した1990年代はさらに少なく、たった5ヶ国でした。

日本はその5ヶ国に含まれていなかったため、日本国内での滞在先からの招聘状を提出する必要がありました。幸いにもニョーの叔父は日本に浜野という友人がおり、その人の助けを借りたと言います。「当時はとても簡単でした。漢字は読めませんでしたが、その手紙には『日本に来てください!』みたいなことが書いてもらったんです。」とニョーは説明します。「この浜野さんとは直接会ったことはありませんでしたが、必要な最初の一歩を踏み出させてくれたことに感謝しています。」と話してくれました。

こうして日本の観光ビザを取得するのは容易でしたが、問題は到着後でした。90日間の観光ビザが失効した際に日本に在留できる他の法的地位を探す必要があったのです。日本は1982年から難民条約に加盟しており、難民と認定した人々に法的地位を与えることを約束しています。難民と認定されると定住の在留資格が与えられ、日本国民と同じように国民健康保険や国民年金などの福祉を受けることができます。

ニョーは現在も続く政治的弾圧のために母国を離れざるを得なかったミャンマーからの難民ですが、来日時点では難民認定の申請をしていませんでした。このことを理解するのにいくつか大事な点があります。まず何より、来日した1991年では日本が難民条約を批准してからまだ9年しか経っておらず、まだ難民認定の初期段階にあったということです。実際にこの年の申請者数は48人で、そのうち難民認定されたのはたった1人でした。難民の受け入れ体制が整っていなかったのは政府だけではありません。政府からの支援が最低限である庇護申請者の生活において重要な役割を果たす市民団体も不足していたのです。例えば、現在日本で難民支援の中心的な役割を担っている難民支援協会(JAR)が創立されたのも1999年のことでした。さらに、インターネットが普及し膨大な情報に瞬時にアクセスできるようになった現在とは異なり、自力で日本の難民認定に関する情報を入手するのもはるかに困難でした。ニョーが来日した時には、日本で難民として法的に認定される方法の知識どころかその発想すらなかったのです。

「救急車がピンポンピンポンねやってるも、こっちはあれ?隣のおばあさんが呼んでたから、うん、警察の車あるか来るか、火事か、もうピンポンピンポン鳴ってるよこっちはドキドキよ。」

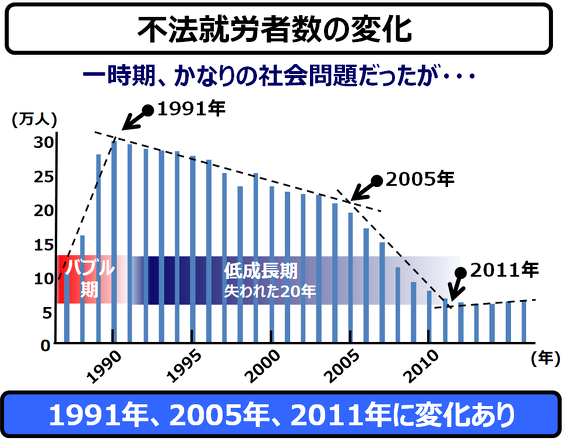

清掃員としての仕事を見つけた直後、彼はオーバーステイとなりました。振り返ってみて、緊急車両のサイレンを聞くたびに心臓がバクバクしていたとニョーは話します。仕事は見つかったものの「夜に家に戻れる保証はなかったんです」と当時の生活を思い出します。オーバーステイとなってしまったニョーは在留資格も就労資格もなかったため、いつ警察官に捕まるか分からない状況でした。そのリスクは承知でも、変わらず軍政の支配下にあった祖国は戻れると思う場所でもありませんでした。しかし、1986年から1991年にかけてのバブル経済、そしてバブル崩壊後の経済停滞を支えたのは、当時のニョーのような非正規外国人労働者だったのです。

3. バブル期の縁の下の力持ち

「NHKで東京のバブルの番組を見るとワインの1本を200万とかの時代だから日本は。」

1986年から続いていたバブル景気の崩壊は一般的に1991年とされていますが、ニョーが来日したその年は国民の間でまだ不況という実感はなく、実質上バブル期が続いていました。ニョーがテレビをつけるとNHKがバブル経済の特集をしており、1本200万円のワインを飲む人々を見て大変驚いたのをいまだに覚えてると言います。ミャンマーで暴力と苦しみの中で育った彼にとって、充実し豊かで平和な日本の人々の生活はそれは新鮮なものでした。

「3Dの働くのをするわけよ。その中で私働いて 一人だけよ。」

バブル期に日本経済が成長し雇用が増えた一方、いわゆるきつい・汚い・危険な「3K労働」は深刻な人手不足問題を抱えていました。そんな中、知的労働に集中した日本人労働者の代わりに、肉体労働などの「3K労働」を担い日本の産業を支えたのが外国人労働者だったのです。バブル景気最中と崩壊後の人手不足の中、必死な雇用主は就労資格に関わらずこうした外国人労働者に頼り、政府や警察も「安くていつでも切り捨てられる」非正規雇用に目を瞑っていました。

実際、ニョーが来日した1991年は、非正規外国人労働者がバブルの始まりに比べ3倍まで増えピークを迎えた年でした。ニョーもまた、観光ビザが有効であった90日間以内に清掃の仕事に就いたのです。どうやってそんなに早くしかも就労資格もなく仕事を見つけられたのかと尋ねると、当時は彼が働いていた会社を含め多くの会社がバブル経済の影響で人手不足だったことを挙げ、簡単だったと答えてくれました。雇用主は彼のパスポートの表面をコピーしただけで、すぐに働き始めることができたそうです。「いまだに覚えてて。私を3日間教えて、あといないんだから。どこ行っちゃったと(聞くと)『彼を辞めさせるためにあなたを連れてきた』と。彼は82歳でした。」と語ってくれました。

「一生懸命働いた」と誇りを持って話すニョーは、実際この仕事に全力を注ぎすべての上司と良い関係を築きました。「当時は日本人だってビザのこととか訳分からない。徹底的に何があっても拭く、掃く、洗う。私が働くのを認めて、よく100%守ってくれた。」と説明します。彼の努力は会社にも認められ、1年後には同じ会社の設営部門でより興味のある仕事に就くことができたそうです。ニョーはその会社で17年間働き、「おかげさまで」と当時を思い出しながら感謝の言葉を口にしていました。

ニョーは90年代を、バブル経済と崩壊後の深刻な不況を支えた縁の下の力持ちとして過ごしました。その日本経済・社会への貢献にもかかわらず、10年以上もの間、オーバーステイ以外の合法的な選択肢は与えられず、パトカーのサイレンを恐れ、自分の名義では何もすることができない生活を送っていたのです。1つ前のセクションで述べたように、当時は難民受け入れの法制度や市民団体の支援が発達途中であったため、難民認定を申請することは思いつきませんでした。それに加え、埼玉で仕事を見つけていたため生活の手段もありました。政治的迫害のリスクにさらされることなく生活費を稼ぐことが最優先だったニョーにとって、その時に合理的と思えたのは仕事を続け、目立たないようにし、現状を維持することだったのです。

しかし2000年代初頭に転機が訪れます。彼は当時を振り返り、「当時(90年代)日本ではっきり言うと不法労働で埋めちゃったわけよ。でも2001年9月11日は何になっている?アメリカのニューヨークで。そうすると日本も誰かも知らない不法滞在は無視すると危ないから。」と説明します。実際に日本政府は非正規滞在者の数を減らすことを目標とし、「不法滞在者5年半減計画」として2004年から厳しい入国管理と強制送還手続きを実施しました。

2004年には難民申請者は426人に増え、15人が認定を受けました。認定率はまだ低かったものの、法的・市民的な枠組みは整ってきていたのです。非正規滞在者への取り締まりが強化される中、ニョーは難民である自分がそう認められる機会に気づき、2004年に難民認定の申請を行いました。しかし不認定となり、最高裁まで上訴したものの判断は覆りませんでした。他の選択肢もなく、長く暮らしてきた日本で不安定な生活を続けることになったニョーですが、2008年のある日ついに警察の目に留まり、入管に収容されることになったのです。